Die Abhängigkeiten im Schweizer Sport | 2019 | Magazin N°1

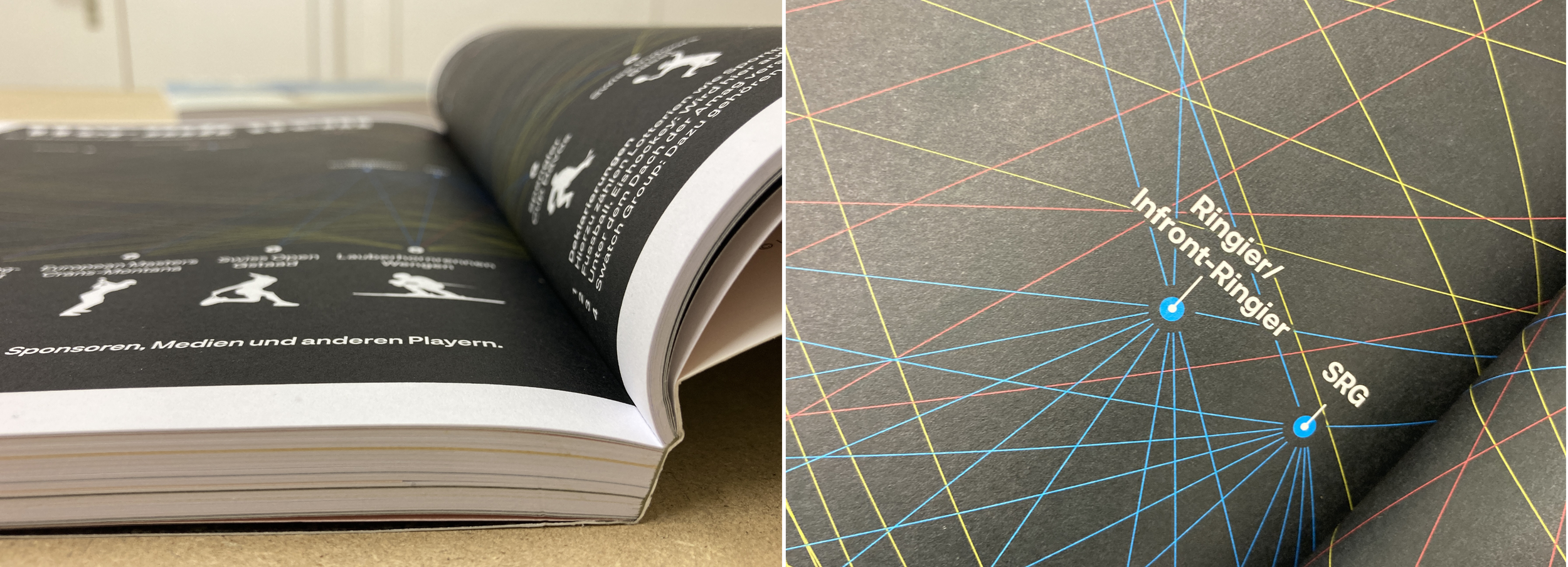

Diese Doppelseite zeigt auf, wie die Abhängigkeiten zwischen Events, Sponsoren, Medien und Unterstützer im Schweizer Sport zueinander stehen. Entstanden in Zusammenarbeit mit Christof Gertsch und Peter Hossli (Recherche) – entwickelt für die einmalige Herausgabe des Sportmagazins Nr°1.

Auf drei Beinen

Es klingt wie eine Banalität aus dem ersten Semester BWL, aber manchmal sind Wahrheiten einfach: Der Schweizer Sport ist ein Stativ auf drei Beinen. Das Prinzip funktioniert so: Der Veranstalter eines Sportanlasses bietet einem Fernsehsender die Übertragung seines Anlasses an. Dafür erhält er eine professionelle TV-Produktion. Zumindest in der Schweiz gibt es für die Rechte selten Geld. Eine Übertragung ist nötig, damit die Sponsoren den Anlass finanziell unterstützen. Sie zahlen nicht wegen der Zuschauer vor Ort, sondern wegen jener daheim. Sponsoren erhalten eine gewisse Spartenexklusivität bei den Werbespots rund um die Übertragung. Ihre Spots wiederum helfen den TV-Sendern, die Kosten der Übertragung zu decken. Die Abhängigkeit der drei Beine voneinander ist gross. Fällt eines weg, ist Spitzensport nicht mehr möglich.

Entwicklung des Netzwerks

Start mit dem Tool

Die ersten Rechercheergebnisse wurden mit dem Netzwerk-Erstellungs-Tool ‘Gephi ‘ eingelesen und skizzenhaft visualisiert. Hier zu sehen sind die Abhängigkeiten von Postfinance (im Bild oben) und Swatch Group (im Bild unten). Das Geld der Postfinance fliesst in dieser Visualisierungsskizze mehrheitlich in Eishockeyclubs, bei der Swatch Group (unten) fliesst das Geld mehrheitlich in verschiedene Sport-Events.

Komplexität nimmt zu

In einem weiteren Schritt wurde das Netzwerk durch die Verbindungen von Helvetia und Credit Suisse erweitert. Im interaktiven Modus innerhalb des Tools, wo die entsprechenden Gruppen aktiviert und deaktiviert werden können, bleiben die Zusammenhänge auf einer ersten Ebene erhalten. Allerdings stellte die Gleichzeitigkeit der Informationen sowohl auf konzeptioneller, inhaltlicher wie auch auf der Ebene des Print-Mediums sehr bald viele Fragen an die Recherche-Dichte.

Komplexität nicht mehr erfassbar

Bei der Weiterentwicklung des Netzwerks – durch die Ergänzung des gesamten ersten Recherchestands –, wurde klar, dass die Konzeptgrundidee des Stativs so nicht erfassbar wird. Typografische Schwierigkeiten zeigten sich zusätzlich, im Kern jedoch kristallisierte sich die Informationsarchitektur und die Aussage zu wenig klar heraus. Die gesamte Recherche wurde – gestützt auf die Visualisierung – von den Redakteuren weiter vertieft, reduziert und neu strukturiert. Auf der neuen Recherchebasis wurde dann die gesamte Info-Struktur in Illustrator konstruiert und gestaltet.

Bild unten:

Laufende Verfeinerungen bei der Umsetzung der Verbindungen im Programm IIlustrator.

Die Datengrundlage

Verbindung aktiv – deaktiv

Für die Zusammenarbeit wurde eine Matrix-Tabelle erstellt, wo der gesamte Datensatz seitens Redakteure von Grund auf erarbeitet und eingepflegt wurde. Alle Event-, Sponsoren-, Medien- und Unterstützerabhängigkeiten wurden mit dem Status 0 oder 1, bzw. aktiv oder deaktiv definiert. Diese Matrix diente als Basis für die Visualisierung.

Konzeption des Storytellings

Aussage einlösen

Hier zu sehen ist die Anfangsskizze zur Leitidee der Doppelseite, entstanden in den Anfangsgesprächen mit den Redakteuren. Das Visualisierungs-Konstrukt wurde an der Grundidee des Stativs angelehnt und symmetrisch abgeleitet, um diese Aussage einzulösen.

Komposition, Sinn und Lesbarkeit

Auf der gesamten rechten Seite wurde im weissen Streifen das Prinzip des Schweizer Sports erläutert und anhand dreier Beispiele exemplarisch aufgezeigt. Die Beispiele beinhalten die National League A (Eishockey), das Eidgenössische Schwingen und die Super League (Fussball). Für die gesamte Netzwerkvisualisierung wurde das Prinzip rechts kongruent vertieft: im unteren Bereich sind die ausgewählten Events angeordnet, seitlich alle Sponsoren und im oberen Teil die Unterstützer. Die Medien – mit ihrer zentralen Strahlkraft und Funktion – wurden zentral in die Mitte gesetzt.

Bilder unten:

1) Entwicklungsprozess und Designentscheide

2) Wichtige Schlüsselstellen der Informationsklärung:

Klare Legendenführung, Fussnoten-Erläuterungen zur Recherche